当院について

医療安全・院内感染防止について

カレス記念病院 医療安全管理指針

Ⅰ-1 医療安全のための基本的な考え方

- 当院における医療の安全管理は、単に医療の現場で起きる有害事象の防止のみならず、ひいては医療の質の向上を図ることを基本方針とする。

- 医療の現場においては、多人数、多職種の人たちが関与するものであり、また人は誰でも間違いを起こし得るものであるという認識の下に、有害事象に関しては単にその責任を追求するのではなく、報告制度を徹底することにより情報収集の体制を確立する。

- 医療の安全に関する情報はできるだけ多くの職員で共有し、組織全体で医療の安全に関する課題すなわち、多くの事例からその原因を解析すると共に再発防止策を導き出し、積極的に安全な医療の提供に取り組む。

Ⅰ-2 用語の定義

- 医療関連有害事象

医療に関わる場所で過誤・過失の有無にかかわらず、医療を提供する全ての過程において発生した、患者、家族 および職員等の人身の安全に悪影響を及ぼす恐れのあるもの、あるいは実際に悪影響を及ぼしたすべての事象を 医療関連有害事象と定義する。 (以下、有害事象 と略する) - 患者影響レベル

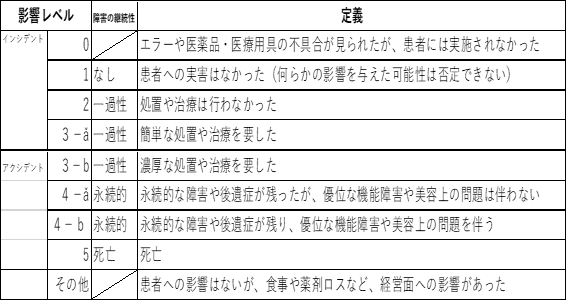

有害事象は過誤、過失の有無にかかわらず患者、家族および職員等への具体的な影響度に応じて、0から5の レベルに分類される。 - インシデント

有害事象のうち、患者、家族および職員等の人身の安全に悪影響を及ぼす恐れのあるものであり,実際には、人身の安全が保たれたものをいう。当施設においては、患者影響レベル分類において、レベル0からレベル3-aまでのものをインシデントと分類する。 - アクシデント(= 医療事故) 過誤・過失の有無は問わない

有害事象のうち、患者、家族および職員等の人身の安全に悪影響を及ぼしたものである。当施設においては、患者影響レベル分類において、レベル3-bからレベル5までのものをアクシデントと分類する - 施設

社会医療法人社団 カレス記念病院をさす - 職員

カレス記念病院に勤務する医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、放射線技師、臨床工学士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、視能訓練士、事務職員等あらゆる職種を含む、施設の業務に就いている全職員をいう。 - 医療安全委員

医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、各部門( 看護、診療、診療技術、薬剤、リハビリテーション、事務)の安全管理対策部会の部会長または副部会長、および医療機器安全管理者、医薬品安全管理者がこれにあたる。

Ⅰ-3 組織および体制

- 施設における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき、以下の医療安全に関わる管理部門を設置する。(※参照:組織図)

①医療安全管理対策委員会

②医療安全部門委員会

③各部門 医療安全対策委員会

・看護

・診療(医局)部門会議の際はドクターズクラーク、健診センターと合同とする

・診療技術(栄養、臨床工学科、臨床検査科、視能訓練)

・薬剤科

・リハビリテーション

・事務(総務、医事、PMFセンター、システム管理課、医療情報課)

④医療安全管理室

⑤医療事故対策委員会

⑥医療事故調査委員会 - 上記組織の目的、構成、任務については、別に定める医療安全管理対策委員会規程による。

Ⅰ-4 患者影響レベル分類

全てのインシデント、アクシデントは、以下に示す患者影響レベルに分類して管理する。この分類に基づき、報告基準を設定し、その基準に応じて報告書の提出を義務付ける。

Ⅱ インシデント・アクシデント報告に基づく再発防止対策と評価

Ⅱ-1 報告とその目的

この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者は その報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。報告の目的は、以下の二点である。

- 施設内におけるインシデント・アクシデントの事例を検討し、医療の改善に資する予防ならびに再発防止策を策定すること。

- 上記の対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集すること。

これらの目的を達成するため、すべての職員は以下に定める要領に従いインシデント、アクシデントの報告を行うものとする。

Ⅱ-2 報告に基づく情報収集

- 報告すべき事象および報告の方法

報告すべき事象には大きく分けて3つの種類がある。①インシデントならびに②アクシデント、これらに加えて盗難や無断離院など③発覚時に直ちに緊急報告を必要とする事象である。

施設内において①インシデントあるいは②アクシデントが発生した場合、過失の存在の有無を問わず、当事者または発見者は、以下のインシデント、アクシデント報告システムに準拠して報告する。後述するような③発覚時に直ちに緊急報告を必要とする事象においては、事実が発覚した時点でレベル3-b以上のアクシデントとして扱い、当事者または発見者は直ちに口頭報告経路に準じて伝達する。

報告の方法はア) 口頭による報告 と イ) セーフマスター報告システムによる報告がある。

ア) 口頭による報告

全てのインシデント、アクシデントに対して、当事者または発見者は遅滞なく所属長ならびに主治医に口頭で報告する。

報告を受けた所属長は、遅滞なく口頭伝達ならびに書面報告システムに準拠して報告を伝える。

これらに加えて、盗難や無断離院など直ちに緊急報告を必要とする事象に対しては、事実が発覚した時点でレベル3-b以上のアクシデントとして扱い、事実が発覚した時点で直ちに口頭伝達ならびに書面報告システムに準拠して情報を伝達する。

イ) セーフマスター報告システムによる報告

① レベル0~レベル3-ǎのインシデントの場合:当事者、発見者は24時間以内にセーフマスター報告システムに順に再発防止策まで入力し、所属長へ報告する。所属長は報告書の追加、修正を行い、再発防止策を入力し確定する。

② レベル3-b以上のアクシデントの場合:

当事者または発見者はレベル3-b以上のアクシデント報告を所属長へ行う。セーフマスター報告システムに①同様に入力する。必要に応じて所属長は「レベル3-b以上のアクシデント報告(医療安全書式1)に記載し、医療安全管理室へ提出する。

③ 発覚時に直ちに緊急報告を必要とする事象:下に記す事例においては、事実が発覚した時点でレベル3-b以上のアクシデントとして扱い、口頭伝達ならびに書面報告システムに準拠して、直ちに情報を伝達する。

○患者の自殺・自傷

○外来での予期せぬ死亡・心停止・呼吸停止

○術中・処置中の予期せぬ死亡・心停止・呼吸停止

○輸血事故

○小児の無断連れだし

○重篤な転倒転落

◎暴行傷害

◎無断離院で、主治医によって危険性が高いと判断された場合

◎盗難

(注)◎の場合、所属長はその後の報告を所属部長に加えて、事務部長にも報告する - 医療安全部門委員会への報告

各部門の医療安全委員は、各部会において報告されたインシデント・アクシデントの事案報告書を作成し、委員会へ提出、結果の要約を委員会へ報告する。 - 医療安全管理対策委員会への報告

医療安全管理対策委員長およびリスクマネージャーは、以下に示す事柄について、医療安全管理対策委員会に報告する。

①医療安全管理部門会議で検討された各部会報告の再発防止、安全対策の内容

②組織横断的に対策の協議が必要と判断された事案

Ⅱ-3 報告内容の検討等

-

再発防止対策

Ⅱ-2 により報告されたインシデント・アクシデントについては、再発防止の観点から各部会及び、医療安全部門委員会、医療安全管理対策委員会において、再発防止対策を検討・実施し、これが円滑に機能するよう推進する。 -

再発防止対策の評価

前項により検討、実施された再発防止対策については、各部会及び、医療安全部門委員会、医療安全管理対策委員会において、有効に機能しているかを点検・評価し、必要に応じて見直しを図る。 -

その他

職員は報告された事例について、職務上知り得た内容を正当な理由なく他の第三者に告げてはならない。また、報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益を被ることを行ってはならない。

Ⅲ 医療安全管理のためのマニュアルの整備

Ⅲ-1 医療安全管理マニュアル

医療安全管理のため、以下のマニュアルを整備する。

- 輸血マニュアル

- 院内感染対策マニュアル

- 褥瘡対策マニュアル

- 医薬品安全管理マニュアル

- 医療機器安全管理マニュアル

- その他

Ⅲ-2 医療安全管理マニュアルの作成と見直し

- 上記マニュアルは、関係部署の共通のものとして各委員会が中心となり整備する。

- 上記マニュアルは、関係職員に周知し、また、必要に応じて見直す。

- 上記マニュアルは、作成、改正の都度、医療安全管理対策委員会に報告する。

Ⅲ-3 医療安全管理マニュアル作成の基本的な考え方

- 医療安全管理マニュアルの作成は、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識等を高め、広めるという効果が期待される。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、安全管理マニュアルの作成に積極的に参加しなければならない。

- 医療の安全、患者の安全確保に関する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。

Ⅳ 医療安全管理のための研修

Ⅳ-1 医療安全管理のための研修の実施

- 医療安全管理対策委員会および医療安全部門委員会は、予め作成した研修計画に従い、概ね6ヶ月に1回、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。

- 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底すること通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、施設全体の医療安全を向上させることを目的とする。

- 職員は、研修が実施される際には、受講するよう努めなくてはならない。

- 施設長は、本指針Ⅳ-1(1)号の定めに関わらず、施設内で重大事故が発した後など、必要があると認めるときは、臨時に研修を行うものとする。

- 医療機器安全管理マニュアル

- 医療安全管理対策委員会及び医療安全部門委員会は、研修を実施したときは、その概要を記録し、医療安全管理室において 2年間保管する。

Ⅳ-2 医療安全管理のための研修の実施方法

医療安全管理のための研修は、施設長等の講義、施設内での報告会、事例分析、外部講師を招聰しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。

Ⅴ 有害事象発生時の対応

Ⅴ-1 救命措置の最優先

医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない有害事象が生じた場合には、可能な限り、まず、施設内の総力を結集して患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。また、施設内のみで対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材、人材を提供する。

Ⅴ-2 施設長への報告等

- 前項の目的を達成するため、有害事象の状況、患者の現在の状態等を、所属長を通じてあるいは直接に施設長等へ迅速かつ正確に報告する。

- 施設長は、必要に応じて委員長に委員会を緊急招集・開催させ、対応を検討させることができる。

- 報告を行った職員は、その事実および報告の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき書類に記録する。

Ⅴ-3 患者・家族・遺族への説明

- 有害事象発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、有害事象の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。患者が有害事象により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。なお、ありのままを説明し、決して威圧的、権威的、隠蔽的なものであってはならない。

- 説明を行った職員は、その事実および説明の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。医師、看護師は、有害事象の状況、患者の状況、処置の方法などの事実経過について、その具体的時間、実施者などを含めて客観的かつ正確に診療録に記載する。想像や憶測に基づく記載を行わない。事実経過について、説明に対する患者・家族の反応、希望なども、できるだけありのまま記載する。

- 患者・家族への状況説明は原則的に主治医が行うものとする。

Ⅴ-4 日本医療機能評価機構への医療事故件数の報告

日本医療機能評価機構が医療法施行規則に基づいて行う医療事故情報収集等事業に協力する。なお報告にあたっては日本医療機能評価機構で示す報告様式・記載要領等による。

Ⅴ-5 重大な有害事象の公表

公表に際しては混乱を引き起こさないように窓口を一本化し、事実関係を十分確認し、十分な原因究明の上、公式見解を発表する。迅速な対応は基本ではあるが、公表事実が二転三転し信用を欠くことは避けなければならない。

有害事象の公表については、患者・家族と十分話し合い、了承を得たうえでプライバシーの保護に最大限の配慮をして行う。有害事象により死亡または重篤な後遺症が認められる場合、直ちに医療安全管理対策委員会は、院長、副院長、事務部長、医療安全管理委員会委員長、医局長、看護部長、医療安全管理室、主治医、当該部署所属長、顧問弁護士および施設長が必要と認めたものにより組織する医療事故調査委員会を開催し公表する内容を検討する。

Ⅴ-6 有害事象の当事者への配慮

有害事象に関わった当事者は、ミスが明白なものであれば自責の念にかられている。とりわけミスが重大な結果を引き起こしたような場合には、通常の精神状態を保つことが困難であることも考えられることから、患者や家族・遺族への対応やマスコミ報道など、当事者に対する十分な配慮を構ずることも重要である。必要により、精神科医、臨床心理士との連携も配慮する。

Ⅴ-7 有害事象の再発防止

有害事象発生後、できるだけ早い段階で医療事故調査委員会および医療事故調査委員会において、有害事象の再発防止について検討し、再発防止策を策定、マニュアル化し職員に周知徹底する。

Ⅵ その他

Ⅵ-1 本指針の見直し、改正

医療安全管理対策委員会は少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ、検討するものとする。

Ⅵ-2 本指針の閲覧

本指針は、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全管理室が対応する。

Ⅵ-3 患者からの相談への対応

医療安全に関する患者からの相談に対しては、患者サポート相談窓口から医療安全管理室に連絡し、医療安全管理担当者が誠実に対応し、必要に応じ主治医、担当部署等へ内容を報告する。

Ⅵ-4 インシデント、アクシデント報告書の保管

重大なインシデント、アクシデント報告関連書類については、医療安全管理室において同書類の記載日の翌日から起算して、最低5年間保管する。

2025年4月制定

院内感染防止対策の指針

院内感染防止対策指針の目的

本指針は、カレス記念病院(以下「病院」)における院内感染の予防および再発防止、ならびに集団感染事例発生時の適切な対応を定めることで、医療関連感染の防止体制を確立し、適切で安全かつ質の高い医療サービスを提供することを目的とする。

院内感染防止対策に関する基本的な考え方

病院内で感染症等が発生した際には、拡大を防ぐため、原因を速やかに特定し、制圧・終息へと導くことが重要である。そのために、全職員が標準予防策を基本とする感染防止対策を理解し、遵守したうえで、適切な医療・ケアを提供できる体制を整える必要がある。本指針は、その基本的な方針を示すものであり、感染症発生時には、迅速かつ的確な対応を通して、拡大防止を目指す。

委員会等の組織に関する基本事項

-

院内感染防止対策委員会(Infection Control Committee:以下ICC)

病院長から任命された感染防止対策部門の部門長を委員長とし、病院長、各部門の責任者、感染管理室専任看護師を構成員として組織するICCを設置し、毎月1回定期的に会議を行い、院内感染防止対策を行う。緊急時は、臨時会議を開催する。 -

感染防止対策部門

病院長直轄の組織として感染防止対策部門を設置する。その内に感染対策チーム(Infection Control Team:以下ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:以下AST)を組織する。 -

感染対策チーム(Infection Control Team:ICT)

感染制御医師(Infection Control Doctor:以下ICD)をチーフとし、看護師、薬剤師、臨床検査技師の他、各部署の代表者を構成員として組織するICTを設置する。「院内感染防止対策マニュアル」を整備し、病院職員への周知徹底を図るとともに、ICTラウンド等を通して手指衛生を基本とする感染防止対策に努める。 -

抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)

ICDをチーフとし、看護師、薬剤師、臨床検査技師を構成員として組織するASTを設置する。「抗菌薬適正使用マニュアル」を整備するとともに、抗菌薬の適正支援を推進する。

職員研修に関する基本指針

- 院内感染防止対策の基本的な考え方および具体的方策について職員に周知徹底すること、および抗菌薬適正使用推進を目的に実施する。

- 職員研修は、就業時の初期研修、就業後定期的に行う継続研修、年2回以上開催する全職員対象研修(院内感染防止対策及び抗菌薬の適正使用に関する研修)を開催する。必要に応じて、各部署、職種毎の研修を臨時開催する。学会、研究会、講習会等の外部研修に適宜参加する。

- 研修の開催結果または外部研修の参加実績を記録・保存する。

院内感染症の発生状況の報告に関する基本指針

各種感染症の発生状況を継続的に収集し、的確な感染対策を実施できるように、各種サーベイランスを実施する。

- MRSA等の耐性菌のサーベイランス

- 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザなど、院内感染対策上問題となる各種感染症のサーベイランス

- カテーテル関連血流感染、カテーテル関連尿路感染、手術部位感染、人工呼吸器関連肺炎などのターゲットサーベイランス

院内感染発生時の対応に関する基本方針

- 各種サーベイランスを通して、院内感染の異常発生を特定し、制圧に向けて迅速に対応する。

- 経緯と対応を病院長およびICCに報告する。対応策を徹底するために、全職員に周知する。

- 感染症法に基づき保健所へ報告する。

患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

- 本指針は、患者、家族が閲覧でき理解と協力が得られるよう、病院ホームページに掲載するとともに、院内に掲示する。

- 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得たうえで協力を求める。

- 必要に応じて情報を公開する。

感染対策の地域連携に関する基本方針

管轄の保健所、医師会、市内の医療機関、高齢者施設との連携を図り、積極的に他施設の院内感染対策の状況を把握するとともに、状況に応じて感染対策の支援を行う。

その他の院内感染防止対策の推進のために必要な基本方針

- 職員は、標準予防策を基本とする感染防止対策に務める。

- 職員は、年1回の定期健診を受診するとともに、ワクチン接種によって感染を予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種を行う。

- 職員は、針刺し・切創、粘膜・皮膚汚染防止のために、リキャップの禁止、感染性廃棄ボックスの適切な配置、安全装置付き器材の使用、個人防護具の装着などを実施する。

2025年4月1日作成

2025年6月19日改訂

身体的拘束の最小化のための指針

はじめに

カレス記念病院(以下、当院)は、身体的拘束の最小化に向けて取り組みを強化していく。

「緊急やむを得ない場合」の身体的拘束においても、医療従事者として適切な評価を実施し、身体的拘束の最小化・廃止に向けてたゆまず努力し続けなければならない。患者の立場にたって、その人権を守りつつ医療・ケアを行うという基本的姿勢を重んじて、身体的拘束の最小化にむけて取り組むための必要事項を定める。

Ⅰ. 身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方

-

当院の理念

身体的拘束の原則禁止

身体的拘束は、入院患者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性がある。

当院は、身体的・精神的弊害を招く恐れがある身体的拘束は、患者又は他の患者の生命または身体を保護するための緊急やむ得ない場合を除き原則禁止とする。 -

当院における身体的拘束の対象となる用具や行為

①ミトン型の手袋を装着し、手指の運動を制限する。

②ベッドや車いすに体幹や四肢を抑制帯やひも等で縛る。

③介護服(つなぎ服)を着せる。

④自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する。

⑤4点柵(壁や柵でベッドを囲むのも同様)

⑥離床センサー(クリップ等を患者の衣服等につなげる:うーごくん等)の使用 -

身体的拘束の対象としない具体的な行為

肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるように、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、その行為を行わないことが虐待に該当するとみなす。

①整形外科疾患の治療であるシーネ固定等

②乳幼児(6歳以下)及び重症心身障がい児(者)等への事故防止対策

ⅰ)転落防止のためのサークルベッド・4点柵使用

ⅱ)点滴時のシーネ固定

③身体的拘束等をせずに患者を転倒転落や離院などのリスクから守る事故防止対策

ⅰ)離床センサー(センサーマット、おきた君など患者の衣服等に繋げないもの)の使用

ⅱ)衝撃吸収マット、絨毯の設置

ⅲ)家族のつきそい

Ⅱ. 身体拘束の最小化のための体制

-

身体的拘束最小化チームの設置及び開催

本チームは当院の身体的拘束の最小化のために取り組み等の確認、改善を検討する。

切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施した、またはしている場合の身体的拘束実施状況や適性性についての検討を行う。

身体的拘束最小化チーム会議は1ヵ月毎に開催する。 -

チームの構成員とその役割

(1)チーム長: 医師

①チームの責任者及び諸課題の総括責任(2)チーム員: 薬剤師、リハビリセラピスト、医療安全管理者、身体的拘束最小化担当看護師 (3)役割: ①身体拘束等最小化における措置の適切な実施

②身体拘束等最小化に関する職員教育

③院内のハード・ソフト面の充実等 -

チームの検討項目

(1)身体的拘束等最小化に関する指針の作成・改訂

(2)身体的拘束等の実施状況についての把握と検討

(3)身体的拘束等の代替案、拘束解除に向けての検討

(4)職員全体への教育、研修会の企画・実施 -

記録及び周知

チームでの検討内容・結果については、議事録を作成・保管するほか、議事録をもって職員へ周知を行う

Ⅲ. 身体的拘束最小化の為の方針

-

目指すべき目標

患者の理解とよりよいケアの実現を目標とする。身体的拘束最小化・廃止を実現していく取り組みは、院内におけるケア全体の向上や生活環境の改善のきっかけとなりうる。身体的拘束を最小化・廃止していく過程で提起されたさまざまな課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に取り組んでいく -

身体的拘束を最小化させるために行うこと

(1)患者を理解し身体的拘束を誘発する原因の特定と除去

身体的拘束最小化チームによる患者回診(以下ラウンド)を月に2回実施する。ラウンドにより身体的拘束の状況等の情報収集、コンサルテーションにより身体的拘束の最小化の為の対応について検討する。患者の行動にはその人なりの理由や原因があるため、患者の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くために対策を実施する。

(2)5つの基本的なケアの充実を図り、生活のリズムを整える

①起きる

座ることで重力が身体にかかり覚醒に繫がる。視覚や聴覚も覚醒し、周囲で生じていること、今の環境を把握することに繫がる。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩である。

②食べる

楽しみや生きがいであり、脱水や感染予防にも繋がり、点滴や経管栄養が不要となる

③排泄する

なるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。おむつを使用している人については、随時交換が重要である。排泄物がついたままだと「おむついじり」等の行為に繫がる。

④清潔にする

入浴などの保清により清潔を保つ。皮膚が不潔なことがかゆみの原因になり、そのため大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりすることになる。清潔を保つことで本人が快適になり、周囲もケアを行いやすく、良好な人間関係に繫がる。

⑤活動する(アクティヴィティ)

そのひとの状態や生活歴にあったよい刺激を提供することが重要である。その人らしさを追求する上で心地よい刺激が必要である。 -

緊急やむを得ず身体的拘束等を行わざるを得ない場合の対応

身体的拘束は行わないことが原則であるが、当該入院患者又は他の患者の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に該当する3要件を満たすときのみ以下の手続き等に沿って慎重な判断を行い、身体的拘束等を行う。

1) 緊急やむを得ない場合に該当する3要件の確認

「緊急やむを得ない」場合に該当する3つの要件全て満たしている事が必要である。

2)緊急やむを得ない場合に該当するか検討を必要とされる患者の状態・背景①切迫性:患者本人又は他の患者の生命・身体・権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 「身体的拘束等を行うことにより患者本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体的拘束等を行うことが必要となるまで、患者本人又は他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。」 ②非代替性:身体的拘束等その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。 「いかなる時でも、まず身体的拘束等を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討し、患者等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数の職種で確認する必要がある。また、身体的拘束の方法自体も、本人の状態に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。」 ③一時性:身体的拘束等その他の行動制限が一時的であること。 「本人の状態に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。」

(1)気管切開・気管内挿管チューブ、中心静脈カテーテル、経管栄養チューブ、膀胱留置カテーテル、各種ドレーンなどを抜去することで、患者自身に生命の危機および治療上著しい不利益が生じる場合

(2)精神運動興奮(意識障害、認知障害、見当識障害、薬物依存、アルコール依存、術後せん妄など)による多動・不穏が強度であり、治療に協力が得られない、自傷・他傷などの害を及ぼす危険性が高い場合

(3)ベッド・車椅子からの転倒・転落の危険性が著しく高い場合

(4)重症心身障がい児(者)等における行動障害(自傷行為や異食など)が頻回かつ切迫

(5)その他の危険行動(自殺・離院・離棟の危険性など)

3)適応要件の確認と承認

身体的拘束は切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たす緊急やむを得ない場合に限り、医師、看護管理者、担当看護師など、複数の担当者で適応の要件を検討、アセスメントし最終的には医師が決定する。医師は身体的拘束の指示を出し、記載する。

手術や検査のために、患者に身体的拘束が必要となる可能性が高い場合には、医師が事前に同意を得る。実際に患者に身体的拘束を実施する際には、複数の看護師で必要性を判断し実施する。

実施した場合には主治医・家族へ報告する。主治医は身体的拘束開始を診療録に記載する。

4)患者本人及び家族への説明と同意

(1)身体的拘束の必要性がある場合、医師は本人又は家族の意思を尊重した十分なインフォームドコンセントを行い、「身体拘束等行為の関する同意書」に沿って患者・家族等へ説明し同意書を得る。説明内容は以下の通りである。

①身体的拘束等を必要とする理由

②身体的拘束等の具体的な方法

③身体的拘束等を行う時間帯及び時間

④身体的拘束等の開始及び解除の予定

(2)緊急に身体的拘束の必要性が生じた場合は電話にて説明し承諾を得る。(承諾を得る際、承諾者の氏名・続柄をカルテに記載しておく)後日説明を行い、同意書を得る。

(3)緊急やむを得ず身体的拘束を開始した後は「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し3要件に該当しなくなったら、直ちに拘束を解除する。

(4)身体的拘束実施時のケア方法・観察時間などについて看護計画を立案し、患者本人・家族へ説明を行い実施する。(緊急で開始した際は、後日説明を行う)

5)身体的拘束実施中の留意事項

身体的拘束実施中は、「患者の安全確保」への責任義務および「身体拘束等による事故防止」への注意義務を遂行し、十分な観察・ケアを行う。特に抑制帯による体幹・上肢・下肢等の抑制、ミトン使用の場合には以下の点を留意する。

(1)抑制方法

①抑制部位に応じた適切な抑制用具を選択し、必要部位に確実に装着する

②抑制具装着に緊急かつ安全性を要する場合は2人以上の看護師が協力して行う

(2)観察

①抑制実施中は患者の状況に応じ適宜、観察を実施する(少なくとも2時間毎に)

・抑制が確実に行なえているか

・抑制部位及び周辺の循環状態、神経障害の有無、皮膚の異常の有無

・患者の精神状態、体動状態

*同一体位の持続による局所の圧迫と循環障害によって、関節の機能障害が出現し屈曲しにくくなる。また圧迫部位に発赤・摩擦による皮膚損傷が発生しやすい。上肢においては橈骨神経麻痺、尺骨神経麻痺に留意する。

②異常が認められた場合は速やかに医師に報告をする。

(3)看護

①抑制の部位や時間は最小限にとどめる。

②抑制中は最低2時間毎に抑制具を解除(継続的に必要な場合も)し、観察と記録を行う。

③最低2時間毎の体位変換・体位調整を行う。

④必要に応じマッサージや清拭、四肢の自動・他動運動を行う

⑤可能な限り身体拘束等をしなくてよい方策や早期に解除できる方策を検討し、身体拘束等が恒常化しないようにする

(4)薬剤の適正使用

向精神薬や安定剤の使用については、過剰投与によって患者の行動を過度に抑制することがないように適正な量の投与をする。

6) 身体拘束実施中の評価と記録

(1)医師は身体拘束開始を診療録に記載する。夜間休日など主治医不在の時間に開始になった 場合には、事後記載する。

(2)看護師は毎日身体拘束等の必要性をアセスメントし、カンファレンスを行う。

(3)身体拘束中は2時間毎に患者の状態を観察し、身体的拘束等による傷害がないか観察し、記録する。

(4)説明・申請した期限に満たなくても「身体的拘束等」の必要がなくなった場合や退院された場合は、身体拘束等を中止・解除する。主治医は診療録に身体拘束解除の指示を記録に残す。

7) 身体的拘束の解除基準

(1)3要件を満たさなくなった場合

(2)身体的拘束等の影響から身体的侵襲が出現した場合

8) 身体的拘束解除に向けた検討と情報共有

(1)身体的拘束をする場合は、早期解除を目指し多職種と連携し、背景の理解・代替措置・限定実施の検討を踏まえた看護計画を立案し、1日1回カンファレンスを実施する。

(2)カンファレンスでは身体的拘束等の早期解除に向けて、身体的拘束等の必要性や方法を随時検討する。患者の心身の状況、やむを得ず身体的拘束等を行う3要件を踏まえ継続の必要性を評価し、カンファレンス日・参加者・カンファレンス内容を記録する。

(3)医師はカンファレンス内容を確認し、身体的拘束等の継続または解除の有無を指示する。

(4)再検討の結果、身体的拘束等を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束等を解除する。その場合には患者または家族に報告する。

Ⅳ. その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

-

各部署の身体的拘束実施患者の情報把握

各部署の病棟管理日誌内「拘束患者」欄に記載する -

身体的拘束最小化チームによるラウンド

1)各部署で入力した身体的拘束患者に基づき、身体的拘束最小化チームによるラウンドを月に2回実施する。ラウンドでは、身体的拘束の適正化・最小化となるように実施状況を確認し、アセスメントを行い身体的拘束が適正化となるように検討する。ラウンドの対象となった患者の検討内容は看護記録に記す。

2)身体的拘束最小化チームによるラウンド内容を会議で検討し、身体的拘束が最小化となるように協議していく。 -

行動制限実施に関する基本方針

1)目指すべき目標

身体的拘束を使用せず患者の理解とよりよいケアの実現を目標とするため、患者の行動の早期発見や危険回避のために使用する。身体的拘束同様、行動制限実施の最小化を目指す。

2)行動制限の方法

抑制帯・ミトン・安全ベルト・4点柵

離床センサー使用(ウーゴ君・エッセンシャル・クリップセンサー)。※マットは除く。

3)適応要件の確認と承認

実施には複数の担当者で適応の要件を検討、アセスメントし医師が「身体的拘束等に関する同意書」に沿って患者・家族等へ説明し同意書を得る。

4)身体的拘束実施中の評価と記録

(1)行動制限実施時のケア方法・観察時間などについて看護計画を立案し、患者本人・家族へ説明し実施する

(2)看護師は毎日行動制限の必要性をアセスメントし、カンファレンスを行う。

5)行動制限の解除基準

危険行動や危険リスクが低減したと複数の看護師で判断出来た時

Ⅴ. 身体的拘束最小化のための研修

2)研修主催者が実施日・実施場所・研修名・内容を記載した記録を作成する。

附則

1)本事項は、令和7年5月から施行する。